自然资源科普小知识

自然资源监测工作的开展能够帮助人们探索区域自然资源状态以及自然资源要素变动过程中的内在规律、相互作用机制以及变化趋势等,其中,对各类自然资源状态进行系统的观察、测定、记录、分析和评价都离不开技术装备的支持,特别是尖端技术装备目前已经处在了决定整个领域综合竞争力的战略地位。自然资源监测工作的创新发展,既受限于相关理论研究的水平,也在较大程度上受到技术装备的发展水平和应用情况的综合影响。

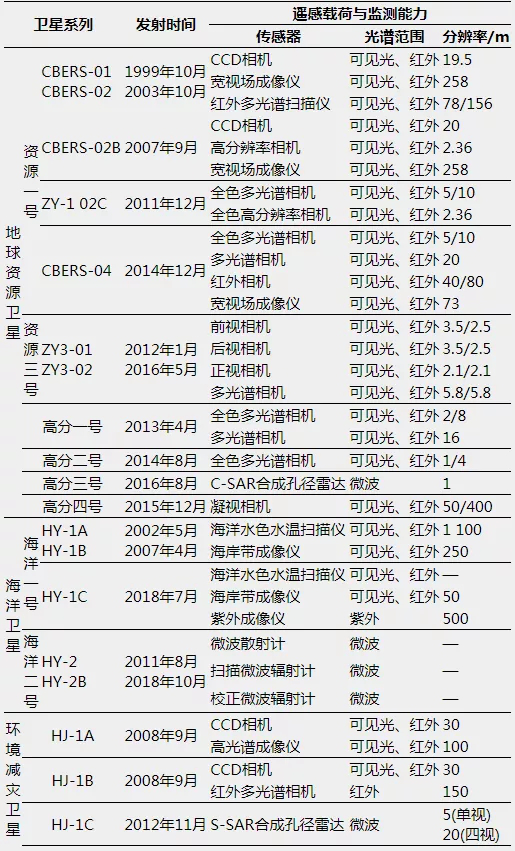

当前,航空航天、图像处理、智能控制、量子等技术正不断与自然资源相关科技相融合,推动着自然资源监测技术装备的快速发展。在该领域我国已取得了一定的研究成果,但是在综合能力建设上,同技术发达国家相比仍有较大差距。了解我国自然资源监测技术装备的发展现状和监测能力,提高装备的自主研发能力,开展自然资源监测装备发展的清查、评估工作,制定科学的技术装备发展规划,形成天空地海多源协同的自然资源监测智能技术与装备体系显得尤为迫切。 我国自然资源监测技术装备综述 针对自然资源监测装备体系的编目分类研究相对较少,肖志辉等认为同一工作原理的设备在星基(卫星、飞船、航天飞机等)、空基(飞机、热气球、无人机等)、地基等不同的运载平台使用时,存在不同的技术要求和作业难点,因此按照运载平台的不同对技术装备进行区别研究具有现实意义,本文沿用该观点,从星基、空基和地基角度分别进行介绍。 ⒈星基自然资源监测技术装备 星基装备作业离不开航天器和地面系统的支持。目前,我国星基监测装备主要依托人造卫星开展业务。我国现发射的全部航天器中对地观测卫星占一半左右,其中专门或可以服务于自然资源监测工作的卫星主要包括地球资源卫星、海洋卫星、环境减灾卫星等,相应遥感载荷及能力见表1。 从成像机理上可将各类星基装备划分为被动遥感装备和主动遥感装备2类。被动遥感装备包括光学设备如框幅相机、多光谱相机等,光电设备包括CCD相机、CMOS相机、成像光谱仪(光栅成像光谱仪、干涉成像光谱仪)和微波辐射计等。光学设备在功能上正从单用途、单光谱、单种类向多用途、多光谱及超光谱、多种类方向过渡,性能上逐步向大口径、长焦距、高分辨率、智能化等方向发展,并在主动光学波前探测技术、反射镜结构的轻量化设计、全光谱段航天光学成像遥感器和对天对地一体化结构等研究上取得了一定的进展。光电探测器主要有CCD相机和CMOS相机2类,目前CCD相机的研究和应用仍然最为广泛,受微光遥感成像技术(微光像增强CCD)的发展影响,CCD类相机的宽光谱响应、低噪声、高灵敏度、大动态范围和智能电子控制性能都得到了进一步提高。CMOS相机得益于数字域时间延迟积分技术发展,以及CMOS在噪声、填充因子、成像幅宽等性能上的优化,装备占有率逐步提高。 表1 我国主要的自然资源相关卫星及遥感载荷 孙武等通过对航天遥感相机的光电探测器的研究认为CMOS大有取代CCD的趋势。成像光谱仪目前主要应用于高光谱遥感,我国是世界上第二个将高光谱载荷送上太空的国家,近年来我国已经研制和发射多台成像光谱仪,HJ-1A所搭载的就是利用三角共光路横向剪切干涉的空间调制成像光谱仪,相关技术指标达到了国际先进水平。目前,我国正在研制的大孔径静态干涉成像、双通道曲面棱镜高光谱成像等技术],能够进一步提升成像光谱仪的光通量、信噪比和稳定性。微波辐射计是目前最重要的微波无源遥感有效载荷,具备云雨穿透性、全天候监测能力,在我国最早也最广泛应用于气象领域,近年来在海洋和陆地资源领域也呈现出了蓬勃发展的态势。目前,我国在微波辐射计研究上已突破了圆锥扫描微波辐射计天线口面定标技术、静止轨道波束扫描、毫米波亚毫米波准光学馈电网络、接收、定标等关键技术,完成了全球首次静止轨道微波遥感技术验证和首次425GHz频段探测。我国微波辐射计设备的灵敏度、探测精度指标已经与国际先进水平相当。 主动传感装备主要包括侧视雷达(真实孔径雷达(RAR)和合成孔径雷达(SAR))和全景雷达等,能穿透一定厚度的植被和砂层,实现对光学影像和地面调查不可见的隐伏地质要素的探测和监测,目前以SAR的研究和应用最为广泛。我国星载SAR技术处于国际先进水平,高分三号卫星是目前世界上成像模式最多的SAR卫星,具备了条带模式、扫描模式、全极化模式、滑动聚束模式、方位向多通道模式等12种成像模式。我国新一代星载SAR一般具有多个极化通道,能够实现幅度和相位定量化应用,在分辨率、波束模式、极化方式上都有了突破性改善,大大地推动了雷达遥感处理及技术研究的发展。在波段的选择上,新装备采用的微波波段都是对云层和地物穿透性更强的较长波段(C,S,L)代替较短的波段(Ka,K,Ku)。 整体来看,我国星基装备能够满足自然资源监测和自然灾害监测对高空间分辨率、高光谱分辨率、全天候、全天时以及定量监测的复杂需求,但在对自然资源要素细节表达上与真实自然场景信息仍有所差别,红外辐射定标技术、相机动态范围扩展技术等研究仍相对滞后。另一方面,我国服务于自然资源的卫星还相对有限,有待加快建设以形成具备全球及重点区域监测能力的自然资源业务卫星星座体系,增强长时间序列、高时间分辨率、统一技术指标的监测数据获取能力。 我国先后建立了国家遥感中心、国家卫星气象中心、中国资源卫星应用中心、卫星海洋应用中心和中国遥感卫星地面接收站等国家级遥感应用机构以及近200个省市级遥感应用机构,研究遥感领域高新技术发展及产业化发展状况和相关前沿课题,进行接收、记录、处理、分发等工作,具备了全球卫星数据的快速获取能力,实现了从实验应用型向业务服务型转化,是自然资源监测装备应用的稳定保障。